O termo Bororo significa, na língua nativa, “pátio da aldeia”. Não por acaso, a tradicional disposição circular das casas faz do pátio o centro da aldeia e espaço ritual desse povo, caracterizado por uma complexa organização social e pela riqueza de sua vida cerimonial. A despeito de hoje terem direito a um território descontínuo e descaracterizado, o vigor de sua cultura e sua autonomia política têm atuado como armas contra os efeitos predatórios do contato com o “homem branco”, que se estende há pelo menos 300 anos.

Nome

Os Bororo se autodenominam Boe. O termo “Bororo” significa “pátio da aldeia” e atualmente é a denominação oficial.

Ao longo da história, outros nomes foram usados para identificar esse povo, tais como: Coxiponé, Araripoconé, Araés, Cuiabá, Coroados, Porrudos, Bororos da Campanha (referente aos que habitavam a região próxima a Cáceres), Bororos Cabaçais (aqueles da região da Bacia do Rio Guaporé), Bororos Orientais e Bororos Ocidentais (divisão arbitrária feita pelo governo do Mato Grosso, no período minerador, que tem o rio Cuiabá como ponto de referência).

Entre suas autodenominações, destacam-se aquelas vinculadas à ocupação territorial: Bóku Mógorége (“habitantes do cerrado”) são os Bororo das aldeias de Meruri, Sangradouro e Garças; Itúra Mogorége (“habitantes das matas”) correspondem aos Bororo das aldeias de Jarudori, Pobori e Tadarimana; Orari Mógo Dóge (“habitantes das plagas do peixe pintado”) remetem aos Bororo das aldeias de Córrego Grande e Piebaga; Tóri ókua Mogorége (“habitantes dos sopés da Serra de São Jerônimo”) era o nome dado a um grupo atualmente sem aldeia remanescente; Útugo Kúri Dóge (“os que usam longas flechas”) ou Kado Mogorége (“habitantes dos taquarais”) são os Bororo da aldeia de Perigara, no Pantanal.

Localização

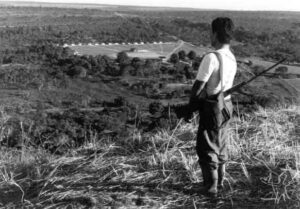

O território tradicional de ocupação Bororo atingia a Bolívia, a oeste; o centro sul de Goiás, ao leste; as margens da região dos formadores do Rio Xingu, ao norte; e, ao sul, chegava até as proximidades do Rio Miranda (Ribeiro, 1970:77). Estima-se que esse povo tenha habitado essa região durante pelo menos sete mil anos (Wüst & Vierter, 1982).

Língua

Boe Wadáru é o termo usado pelos Bororo para designar sua língua original. Os lingüistas Rivet (1924) e Schmidt (1926) classificaram-na como isolada e possivelmente vinculada ao ramo Otuké. Posteriormente, um novo paradigma simplificou a classificação das línguas indígenas, reunindo-as segundo certas semelhanças, de modo que a língua bororo foi enquadrada no tronco lingüístico Macro-Jê (Manson,1950; Greenberg,1957).

Atualmente, a língua bororo é falada por quase toda a população. Até o final da década de 1970, contudo, crianças e jovens sofriam a imposição de um regime escolar da missão indígena que proibia que se falasse a língua nativa nas aldeias de Meruri e Sangradouro. Um processo de reavalização e autocrítica dos salesianos culminou no resgate da língua original e do ensino bilingüe. Assim, em todas as aldeias, a maioria da população fala português e bororo.

No cotidiano, a língua falada é a nativa, acrescida de neologismos assimilados do português regional, o qual é acionado apenas nos contatos interétnicos.

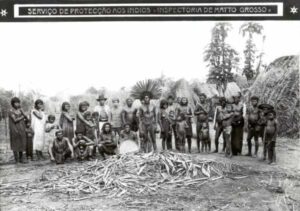

Situação atual do território

Atualmente, os Bororo detêm seis Terras Indígenas demarcadas no Estado do Mato Grosso, num território descontínuo e descaraterizado, que corresponde a uma área 300 vezes menor do que o território tradicional. As TIs Meruri, Perigara, Sangradouro/Volta Grande e Tadarimana estão registradas e homologadas; a TI Jarudori foi reservada aos índios pelos SPI (Serviço de Proteção ao Índio), mas foi sendo continuamente invadida, a ponto de hoje estar totalmente ocupada por uma cidade; já a TI Teresa Cristina está sob júdice, uma vez que sua delimitação foi derrubada por decreto presidencial.

Na década de 1970, o alto grau de insatisfação dos Bororo fez surgir um movimento reivindicatório pela recuperação de suas terras tradicionais e pela melhoria dos serviços de saúde e educação. Um caso emblemático desse movimento foi a luta pela terra do Meruri, que culminou no famoso massacre levado a cabo pelos fazendeiros de General Carneiro.

No momento, o movimento congrega todas as aldeias Bororo e busca solucionar as questões fundiárias das áreas de Teresa Cristina, Jarudori e Sangradouro. Outra importante reivindicação tem sido a inclusão dos Bororo nos EIA/Rimas (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) das Hidrovias Paraguai-Paraná e Araguaia-Tocantins. Lutam, ainda, pela alteração do traçado da ferrovia Ferronorte, nas imediações da área Teresa Cristina.

Histórico do contato

As fontes históricas disponíveis informam que o contato inicial dos Bororo com a sociedade nacional remonta ao século XVII, quando as “bandeiras jesuítas” vieram de Belém rumo à região da Bacia do Rio Araguaia e seguiram pelos rios Taquari e São Lourenço, em direção ao Rio Paraguai. Em meados do século XVIII, o contato intensificou-se com as Bandeiras Paulistas e com a descoberta do ourona região de Cuiabá. Nesse período, a exploração aurífera foi responsável pela cisão do grupo em Bororo Ocidentais e Bororo Orientais.

Os Bororo Ocidentais, também denominados “Bororo da Campanha” e “Bororo Cabaçais”, sofreram a agressão do contato com os colonizadores de Cáceres e Vila Bela, a ponto de serem considerados exterminados em meados do século XX.

Os Bororo Orientais, comumente denominados “Coroados”, permaneceram isolados até a metade do século XIX, quando passaram a protagonizar os episódios mais violentos da história de ocupação do Mato Grosso. A abertura de uma estrada que cruzava o Vale do Rio São Lourenço, ligando esse estado a São Paulo e Minas Gerais, fez eclodir uma guerra que durou mais de 50 anos e culminou com a rendição total dos Bororo Orientais. A “pacificação” ocasionou a criação das Colônias Militares de Teresa Cristina e Isabel em 1887. Logo após a proclamação da República, a Colônia Teresa Cristina foi demarcada por Rondon em 1896, visando garantir uma parte importante do território tradicional Bororo. Desde esse período até 1930, Rondon reservou outras áreas aos Bororo da Bacia do Rio São Lourenço, dentre elas os lotes denominados “São João do Jarudori”, “Colônia Isabel” e “Pobori”, que ficaram sob responsabilidade do SPI desde 1910.

Na Bacia do Araguaia, os grupos Bororo arredios – que habitavam as regiões do Rio das Mortes, Rio das Garças e as margens direita e esquerda do Araguaia – são afetados pela ocupação dos fazendeiros goianos e dos garimpos de diamantes. Nessa época ocorreram violentos conflitos e o Governo da Província destinou aos Salesianos, há pouco afastados da Colônia Teresa Cristina, a tarefa de pacificação.

Em 1902, os Salesianos fundaram a Colônia do Sagrado Coração e iniciaram a catequese dos Bororo. Em 1906, criaram a Colônia do Sangradouro, que mais tarde acolheria os Xavante expulsos da área de Parabuburi.

Em síntese, o resultado do processo de contato com a sociedade nacional representou não só a perda da maior parte do território tradicional, como também uma drástica redução populacional.

População

As informações históricas disponíveis indicam que nas últimas décadas do século XIX havia um contingente de aproximadamente dez mil indivíduos Bororo. Contudo, ao cabo de poucos anos, grande parte sucumbiu aos efeitos deletérios do contato, que incluíram guerras, epidemias e fome. O quadro era tão desalentador que o antropólogo Darcy Ribeiro (Os Índios e a Civilização, Petrópolis, Vozes,1970:293), ao analisar o censo de 1932, afirmou que o alto grau de vulnerabilidade dos Bororo indicava as últimas etapas do processo de extinção. Entretanto, a partir da década de 70, tem-se observado um crescimento populacional, de modo que, de 626 indivíduos registrados pelo Padre Uchoa em 1979, existe hoje um montante de aproximadamente 1.024.

Os dados demográficos de 1997 registram a seguinte situação da distribuição da população Bororo por área e por bacia hidrográfica:

| Terra Indígena | Aldeia | População |

|---|---|---|

| TI Meruri | Meruri | 328 |

| Garças | 61 | |

| TI Sangradouro (Xavante) | “Morada Bororo” (ocupada pelos Xavante, essa área não é reconhecida como bororo) | 63 |

| Bacia do Rio Araguaia | ||

| TI Jarudori | (Área Indígena totalmente ocupada pela cidade Jarudore) | —– |

| TI Tadarimana | Tadariamana; Pobori; Paulista; Praião; Jurigue | 173 |

| TI Teresa Cristina | Córrego Grande | 254 |

| Piebaga | 66 | |

| TI Perigara | Perigara | 79 |

| Bacia do Rio São Lourenço | 572 | |

| População total | 1.024 |

Fonte : Missão Salesiana, 1997 e Saúde/Funai/ADR Rondonópolis,1997.

Dados da Funasa revelam que a população Bororo chegou 1.392 pessoas em 2006.

Entre os Bororo, a unidade política é a aldeia (Boe Ewa), formada por um conjunto de casas dispostas em círculo, tendo no centro a casa dos homens (Baito). Ao lado oeste do Baito encontra-se a praça cerimonial, denominada Bororo, local das mais importantes cerimônias dessa sociedade. Mesmo nas aldeias em que as casas estão dispostas de modo linear por influência dos missionários ou agentes do governo, a circularidade da aldeia é considerada a representação ideal do espaço social e do universo cosmológico.

Na complexa organização social dos Bororo a classificação dos indivíduos é feita a partir de seu clã, da linhagem e do grupo residencial. A regra de descendência é matrilinear, de modo que, ao nascer, a criança receberá um nome que a identificará ao clã de sua mãe. Embora exista essa norma ideal de conduta, na prática ela pode ser manipulada para atender outros interesses (Novaes, 1986).

Na distribuição espacial das casas ao redor do círculo da aldeia, cada clã ocupa um lugar específico. A aldeia é dividida em duas metades exogâmicas – Exerae e Tugarége -, cada uma subdividida em quatro clãs principais, os quais são constituídos por diversas linhagens. Há uma hierarquia entre as linhagens manifesta por categorias como maior/menor, mais importante/menos importante, irmão mais velho/irmão mais novo. Pessoas do mesmo clã, mas de linhagens hierarquicamente diferentes, não devem morar na mesma casa.

Cada casa da aldeia costuma abrigar duas ou três famílias nucleares. Os grupos residenciais são uxorilocais, regra pela qual um homem que se casa deve mudar-se para a morada da esposa, mas continua sendo membro da antiga linhagem. Por essa razão, em uma mesma casa habitam pessoas de categorias sociais, clãs e linhagens distintos.

O casamento entre os Bororo é instável e costuma haver uma alta taxa de separação de casais, fazendo com que um homem possa morar em várias casas durante sua vida.

Em geral, o vínculo do indivíduo com seu grupo natal é mais forte do que o vínculo com o grupo de sua esposa, apesar dele ter um convívio mais intenso com seus afins e lhes dever obrigações, tais como caçar, pescar, trabalhar na roça do sogro e fazer ornamentos para o irmão de sua mulher. Mas essas atividades apenas marcam fisicamente sua presença no grupo. Já em relação ao grupo natal, o homem é encarregado de velar pelo futuro de suas irmãs e é por meio delas que ele se projeta socialmente. É aos filhos de suas irmãs – seus iwagedu – e não aos seus próprios filhos que um homem transmite seus nomes e as regras rituais associadas a eles. Além disso, mesmo morando fora de casa, o homem tem responsabilidade pelo patrimônio cultural de seu grupo de origem e representa-o nas atividades rituais: cantos, danças, confecção de ornamentos e serviços rituais específicos. Com relação aos filhos, ele deverá garantir-lhes a sobrevivência física, mas caberá ao seu cunhado, irmão de sua esposa, a formação cultural da criança.

A despeito de dividirem o mesmo teto, as famílias nucleares que compõem um grupo doméstico estabelecem divisões internas. O espaço de cada família se concentra nas extremidades da casa, nunca no centro. Nesse local guardam todos os seus pertences, comem, dormem e recebem suas visitas cotidianas.

O centro da casa não é exclusivo de nenhuma família e constitui o local em que são recebidas as visitas consideradas mais importantes e onde ocorrem os rituais. É o espaço que representa aquela unidade social (clã ou linhagem) da qual certos membros das famílias nucleares fazem parte. É também no centro da casa que se coloca o fogo utilizado para cozinhar, espantar mosquitos ou simplesmente como fonte de calor durante a noite (Novaes, 1986).

Durante o dia, as portas e janelas das casas estão sempre abertas, permitindo o controle do que se passa na aldeia. Nos rituais em que as mulheres não podem participar, as portas e janelas são fechadas. O mesmo ocorre durante o luto, pois os enlutados se mantêm à margem da vida social e não podem olhar para o centro da aldeia. Durante o funeral, a casa dos enlutados fica vazia e, ao seu final, ela deve ser destruída. Por essas razões, Sylvia Caiuby Novaes reconheceu na casa bororo um espaço de articulação entre o domínio doméstico e o domínio político-jurídico.

Vida cerimonial

Os rituais são uma constante na vida dos Bororo. Os principais ritos de passagem (em que as pessoas passam de uma categoria social a outra) são o de nominação, iniciação e funeral. De acordo com Novaes, “No ritual de nominação a criança é formalmente introduzida na sociedade Bororo de seu iedaga (o nominador é o irmão da mãe) e das mulheres do clã de seu pai, que a ornamentam para o ritual.

Essas pessoas sintetizam de forma clara os atributos que formam a personalidade do homem Bororo e que integra de modo consistente aspectos jurídicos (transmitidos pelo iedada e associados à matrilinearidade) e aspectos de um caráter mais místico (associado à patrilinearidade)” (1986:230). Pelo nome, a criança passa a estar associada a uma categoria social – a linhagem de um clã – vinculada a um herói cultural da sociedade bororo, que, em tempos míticos, estabeleceu os fundamentos da vida social, a qual deve ser continuada por homens concretos.

O funeral é o mais longo de todos os rituais bororo e também foi relatado e interpretado por Sylvia Caiuby Novaes:

“Pode parecer paradoxal, mas é exatamente por meio do funeral que a sociedade Bororo reafirma a vitalidade de sua cultura. Este é um momento especial na socialização dos jovens, não só porque é nessa época que muitos deles são formalmente iniciados, mas também porque é por meio de sua participação nos cantos, danças, caçadas e pescarias coletivas, realizados nessa ocasião, que eles têm a oportunidade de aprender e perceber a riqueza de sua cultura. Mas por que fazer de um momento de perda, como a morte de uma pessoa, um momento de reafirmação cultural e até mesmo de recriação da vida?

Para os Bororo, a morte é o resultado da ação do bope, uma entidade sobrenatural envolvida em todos os processos de criação e transformação, como o nascimento, a puberdade, a morte. Quando uma pessoa morre, sua alma, que os Bororo denominam aroe, passa a habitar o corpo de certos animais, como a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica. O corpo do morto é envolto em esteiras e enterrado em cova rasa, aberta no pátio central da aldeia circular. Diariamente, esta cova é regada para acelerar a decomposição do corpo, cujos ossos deverão, ao final desse processo, ser ornamentados. Entre a morte de um indivíduo e a ornamentação de seus ossos, que serão depois definitivamente enterrados, passam-se de dois a três meses. Um tempo longo, em que os grandes rituais são realizados. Um homem será escolhido para representar o morto. Todo ornamentado, seu corpo é inteiramente recoberto de penugens e pinturas, tendo em sua cabeça um enorme cocar de penas e a face coberta por uma viseira de penas amarelas. No pátio da aldeia já não é um homem que dança e sim o aroemaiwu, literalmente, a alma nova que, com suas evoluções, se apresenta ao mundo dos vivos.

Dentre as várias tarefas que cabem ao representante do morto, a mais importante será a de caçar um grande felino, cujo couro será entregue aos parentes do morto, num ritual que envolve todos os membros da aldeia. A caçada desse animal assegura a vingança do morto, por meio daquele que o representa, sobre o bope, entidade causadora da morte. Esse momento marca o fim do luto e indica a vitória da vida sobre a morte. Esses rituais criam e recriam a sociedade Bororo, revelando os mistérios de uma sociedade que faz da morte um momento de reafirmação da vida”(Novaes, 1992)

Além do funeral e da nominação, a intensa vida ritual Bororo ainda inclui a perfuração das orelhas e do lábio inferior, a festa do milho novo, a preparação de caçadas e pescarias, as festas do couro da onça, do gavião real e do matador da onça, entre outros. Em todos esses casos, novas relações são sobrepostas às antigas, resultando numa configuração social em que os indivíduos mantêm relações provenientes de várias instâncias, com diferentes direitos, deveres, abordagens e formas de tratamento. A ênfase num ou noutro tipo de relação depende da situação social em que essas pessoas se encontram”(Novaes, 1986)

Organização e política

Na estrutura política tradicional, identificam-se três poderes: o Boe eimejera, chefe da guerra, da aldeia e do cerimonial; o Bári, xamã dos espíritos da natureza; e o Aroe Etawarare, xamã das almas dos mortos. Atualmente, há ainda a figura do Brae eimejera, chefe dos brancos, isto é, o chefe que negocia com os brancos.

As aldeias Bororo mantêm sua autonomia e apresentam situações políticas decorrentes das diferentes soluções derivadas do processo de contato. Na aldeia do Meruri, a escolha do Boe eimejera é feita pela eleição direta e não segue as orientações tradicionais, expressando uma clara separação entre a chefia política e a chefia cerimonial. Nas outras aldeias, a organização política ainda segue a forma tradicional. As relações entre as aldeias Bororo estão orientadas pelas relações sociais, políticas e, principalmente, religiosas, na qual o funeral tradicional é fator determinante.

O conhecimento da natureza

Os Bororo reconhecem um ampla série de “zonas e sub zonas ecológicas” no seu ambiente de exploração, sendo que as principais são: Bokú (cerrados), Boe Éna Jaka (transição) e Itúra (mata). Cada zona ecológica está associada a plantas, solos e animais específicos, representando um sistema integrado desses elementos e o Homem. Cada zona também apresenta subdivisões menores.

Ciclo anual das atividades

Duas espécies de fenômenos naturais definem o ciclo anual de atividades Bororo. A ausência ou freqüência das chuvas dividem o ciclo anual em duas estações: Joru Butu (seca) e Butao Butu (chuvas). A ausência da constelação das Plêiades, Akiri-doge, que ocorre durante cerca de um mês, marca a passagem de Akiri-doge Èwure Kowudu (cerimônias da seca) e Kuiada Paru (cerimônias das chuvas).

Atividades econômicas

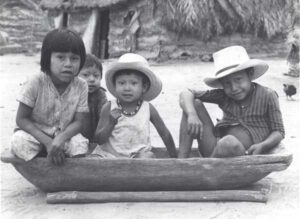

O sistema econômico bororo caracteriza-se pela combinação das atividades de coleta, caça, pesca e agricultura. O processo de contato acarretou novas formas de relações sociais e econômicas, tais como a possibilidade de trabalho assalariado, a venda de mercadorias (“artesanato”) e a aposentadoria. De todo modo, as atividades que os Bororo desenvolvem em seu território ainda estão profundamente marcadas pelo conhecimento da natureza, suas potencialidades e restrições. As pessoas que trabalham juntas numa casa compartilham também a roça. Os homens realizam a maior parte do trabalho na roça: derrubada, queimada e capinagem, enquanto as mulheres só ajudam no plantio e na colheita. As mulheres são responsáveis pela coleta de mel, coco de diversos tipos, frutos do cerrado, ovos de pássaros e de tartarugas. As crianças e às vezes os maridos participam dessas atividades (Novaes,1986).

A mudança mais visível decorrente do contato ocorreu pela extinção das atividades nômades, Maguru, desenvolvidas na época da seca, quando uma parte substancial da aldeia se deslocava em longas viagens de exploração territorial. Em contrapartida, a atividade agrícola foi intensificada com a introdução de novas técnicas e de novos cultivos.

Os Bororo ainda são exímios caçadores e pescadores, apesar da escassez provocada pelos desequilíbrios ambientais advindos da exploração agropecuária da região. Tanto a caça quanto a pesca, atividades eminentemente masculinas, são desenvolvidas individualmente ou coletivamente e ainda apresentam papel importante na alimentação diária e cerimonial, assim como nas relações sociais, dado o prestígio adquirido pelo bom caçador/pescador.

A agricultura é desenvolvida pelas famílias mediante técnicas de “corte e queima”, numa área média de ½ hectare, que é usada por três anos consecutivos e deixada em repouso por mais de seis anos. A série típica de cultivos são o milho, o arroz, a mandioca, o feijão, a abóbora e outros. O cultivo do milho segue orientações da chefia e algumas sanções sobrenaturais, principalmente quanto ao consumo do milho novo, que necessita da cerimônia de purificação, Kuiada Paru. Atualmente, algumas comunidades já são dependentes de tecnologias para a produção de roças. No caso da aldeia do Meruri, por exemplo, há uma profunda dependência do trator para a derrubada e preparo da terra.

A pecuária é ainda uma atividade pouco desenvolvida e apropriada pelos Bororo, mas já representa um papel importante na alimentação, principalmente no Meruri.

Relação com a sociedade regional

A reação dos Bororo contra a perda de seus traços culturais, mantida ao longo do processo de contato, chama a atenção pela sua especificidade e originalidade.Nas palavras da antropóloga Sylvia Caiuby Novaes, “Através destes rituais os bororos transgridem a ordem que se quer estabelecer para eles e se contrapõem, firmemente, à ‘harmoniosa integração à sociedade nacional'” (1993:132-133).

A autonomia dos Bororo em relação à vida regional está mais desenvolvida no plano social e político do que no econômico. As relações de compadrio são cada vez mais freqüentes, bem como os casamentos com regionais. Tal situação tem criado alguns conflitos relativos à questão fundiária e à própria participação dos “mestiços” na vida comunitária.

No que diz respeito à representação política, a estratégia Bororo é exemplar. O fato de ter conseguido eleger um vereador e um prefeito Bororo conferiu um papel importante ao povo da TI Meruri. Tal papel é reforçado pelo fato dos Bororo representarem 50% dos consumidores no comércio dessa cidade e, ao contrário dos numerosos Xavante, serem zelosos no pagamento de dívidas.

Situação de saúde

O padrão de morbidade da população Bororo é relativamente constante e reflete, principalmente, a precariedade de suas condições de vida. Os principais agravantes são as doenças infectoparasitárias, doenças ligadas ao saneamento e hábitos higiênicos e o alcoolismo, que é, sem dúvida, seu maior problema de saúde.

Os agentes responsáveis pela assistência de saúde aos Bororo são a Fundação Nacional de Saúde, a Funai, a Missão Salesiana e as secretarias municipais. Apesar desse grande número de entidades, as condições dos serviços de saúde continuam precárias. Em parte, porque essas instituições estão desarticuladas, têm seu próprio modo de atuação e vêem a questão da saúde no grupo sob uma ótica própria. Outros problemas que afetam os serviços de saúde são as más condições das instalações das enfermarias nas aldeias, a inexistência de uma política de recursos humanos para a saúde indígena, a falta de formação dos profissionais e a falta de verbas para compra de remédios e de outros produtos de enfermagem.

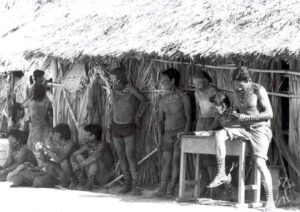

São piores as condições de habitação nas aldeias em que a ação dos agentes levaram os Bororo a trocar suas choupanas pelas casas de alvenaria. Entretanto, nas aldeias onde as casas são tradicionais, construídas de palha, a adequação da moradia aos padrões e costumes Bororo torna as condições de habitação mais razoáveis em termos sanitários e de conforto ambiental.

Projetos governamentais e não-governamentais na região

Em 1997, o único projeto governamental na região era o Prodeagro (Programa de Desenvolvimento Agro-Ecológico de Mato Grosso), desenvolvido em âmbito estadual com apoio financeiro do Banco Mundial. Esse projeto ainda não desenvolveu ações na agropecuária da região, mas tem garantido alguns recursos para os setores de saúde e educação destinados às comunidades indígenas, como o “Projeto Tucum”, que visa a formação de professores indígenas.

As ações de agências não-governamentais são desenvolvidas pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionário), pela Missão Salesiana e por outras entidades de assistência à saúde, tais como Médicos sem Fronteiras, Dentistas Alemães, entre outros.