Três aspectos da vida guarani expressam uma identidade que dá especificidade, forma e cria um “modo de ser guarani”: a) o ava ñe’ë (ava: homem, pessoa guarani; ñe’ë: palavra que se confunde com “alma”) ou fala, linguagem, que define identidade na comunicação verbal; b) o tamõi (avô) ou ancestrais míticos comuns e c) o ava reko (teko: “ser, estado de vida, condição, estar, costume, lei, hábito”) ou comportamento em sociedade, sustentado em arsenal mítico e ideológico. Estes aspectos informam ao ava (homem guarani) como entender as situações vividas e o mundo que o cerca, fornecendo pautas e referências para sua conduta social (Susnik, 1980: 12).

Histórico do contato

Investigações arqueológicas mostram que a cultura guarani tem origem nas florestas tropicais das bacias do Alto Paraná, do Alto Uruguai e extremidades do planalto meridional brasileiro (Schmitz: 1979,57). No século V (anos 400 d.C.) esta cultura já teria se diferenciado da tupi e estaria estruturada com características observáveis no século XVI, bem como nos dias de hoje. Os mesmos arqueólogos sugerem que sua gestação seria de aproximadamente um milênio. As populações “proto-guarani”, que deram origem aos Guarani da época da conquista (1500) e de hoje (Susnik: 1975), têm uma história marcada por intensos movimentos de traslados dentro dos espaços por eles considerados apropriados como territórios de ocupação.

Na chegada do europeu as populações que ficaram conhecidas como guarani ocupavam extensa região litorânea que ia de Cananéia (SP) até o Rio Grande do Sul, infiltrando-se pelo interior nas bacias dos rios Paraná, Uruguai e Paraguai. Da confluência dos rios Paraná e Paraguai espalhavam-se pela margem oriental deste último e nas duas margens do Paraná. O Rio Tietê, ao norte, e o Paraguai a oeste, fechavam seus territórios.

Os estudos arqueológicos indicam ainda que nos anos 1000/1200 d.C., expandindo-se ao sul, a partir de regiões hoje localizadas no oeste brasileiro (cabeceiras dos rios Araguaia, Xingu, Arinos, Paraguai), grupos de cultura guarani ocuparam territórios compreendidos pelo atual sul do Brasil, norte da Argentina e a Região Oriental do Paraguai (Cf. Smith, 1978; 1975; 1979-80).

A partir da chegada de portugueses e espanhóis no XVI e até o XVIII a história dos Guarani será marcada pela presença missionária jesuítica que os queria catequizar, e pelo assédio de “encomenderos” – a “encomienda”, no sistema colonial espanhol, permitia que o colonizador escravizasse os indígenas sob o disfarce oficial de proteção – espanhóis e bandeirantes portugueses que pretendiam escravizá-los.

Com os europeus, os territórios guarani tornaram-se palco de disputas; tratava-se de região de importância estratégica e relevância geopolítica para aquela situação histórica. Para os espanhóis eram via de acesso entre Assunção e Europa; seu controle, além disso, propiciaria defesa contra o avanço paulista. Para portugueses representava área de expansão ao interior da colônia e acesso a supostas riquezas minerais. Delimitada por um incipiente Tratado de Tordesilhas, permitia interpretações variadas sobre limites de fronteiras. Vale dizer, por outro lado, que o espaço entre Assunção e São Paulo/São Vicente não oferecia as riquezas minerais idealizadas pelos ibéricos no mito do Eldorado; a única riqueza nessa parte da América era a força de trabalho indígena guarani.

Em 1603 o governador do Paraguai solicita a presença de padres da Companhia de Jesus para o trabalho de catequese. Assim, parte da população guarani foi “reduzida” (forçosamente concentrada) nos “aldeamentos” ou missões implantadas e administradas pelos jesuítas. A iniciativa de “reduzir” os índios pretendia, dentro do modelo pensado pelo colonizador, arregimentá-los em espaços específicos conhecidos como “reduções” ou “missões”, cristianizá-los e, desta forma, facilitar o acesso à força de trabalho indígena pelos encomenderos de Assunção. Os padres jesuítas contrariaram, porém esse modelo econômico, pois não permitiram que seus catecúmenos fossem escravizados nas encomiendas, minando desta forma “a base sobre a qual se estruturava a economia colonial e [colocando] em risco o futuro dos colonos”. (cf. Thomaz de Almeida, 1991; Gadelha, 1980; MCA, 1951). De 1608 a 1768 se formaram dezenas de “reduções jesuíticas” nas então Províncias paraguaias do Guairá (parte do Paraguai, São Paulo e Paraná atuais), Itatin (parte do atual Mato Grosso do Sul e Paraguai oriental), Paraná (parte do Paraná e de Santa Catarina) e Tapes (parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, norte da Argentina).

Já no segundo quartel do século XVII os paulistas “inquietavam-se com os encomenderos que chegavam às proximidades da vila (de São Paulo) para se servirem de índios” (Belmonte, 1948: 151), e se estruturam em expedições – as bandeiras – com o intuito de avançar para oeste em busca de índios guarani para preação, mister no qual foram involuntariamente auxiliados pelas reduções jesuítas que serviram como depositários de indígenas facilitando seu trabalho.

Os dados sobre o número de índios apresados pelas bandeiras apresentam cifras díspares, mas revelam quantidades consideráveis. Em 1557 eram aproximadamente “40 mil fogos” ou perto de 200 mil indivíduos apenas na província paraguaia do Guairá (cf. Perasso, 16:1987); as reduções de San Ignacio e Nossa Senhora de Loreto às margens dos Rios Paranapanema e Tibagi, também no Guairá, abrigavam, juntas, perto de 10 mil ava em 1614 (cf. Gadelha, 1980). Ellis Jr. (1946: 60-70) calcula em 356.720 o número de índios tornados escravos nos séculos XVI e XVII. Raciocina com base na necessidade de braços escravos no Nordeste, relacionando isso com a utilização do africano. Para Simonsen (1937), aproximadamente 520 mil escravos teriam sido absorvidos pela produção açucareira durante o século XVII; destes, 350 mil seriam negros e 170 mil índios. No século XVIII, raciocinando sobre dados da produção de açúcar por arrobas, afirma Simonsen que o total de escravos seria da ordem da 1.300.000; uma quarta parte índios, isto é, perto de 320 mil. No período colonial, para Meliá (1986: 61-2), haveria um número estimado de 60 mil Guarani na província de Tape, atuais Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. Sobre o Guairá este autor divide-lhe a história em três ciclos: “encomenderos”, quando teriam sido apresados de 200 mil a um milhão de indivíduos Guarani; “jesuítico”, perto de 50 mil almas; “bandeirante”, perto de 60 mil. Segundo Gadelha (1980: 175), informando sobre dados demográficos do Itatim, em 1688 seriam 9.925 os indivíduos que teriam restado naquela província depois de incursão bandeirante. Taunay (1951: I, 61), a respeito do Guairá, informa que “o número de índios escravizados pelos paulistas já excederia (…) 200.000. Só o assalto de 1629 teria custado a liberdade de mais de 50.000”. Em 1625, ainda segundo este autor, a província do Itatim contaria com “mais de 4.000 índios aldeados e 150 colonos espanhóis”. Destaca que o termo “índio” pode ser entendido como “índio de flecha”, isto é, correspondente a uma família média de quatro pessoas, totalizando assim perto de 20 mil indivíduos. Holanda (1945: 29), também sobre o Guairá, informa que “nada menos de setecentas ‘balsas’, sem falar nas canoas isoladas, levando mais de doze mil indivíduos, teriam descido então o Paraná por ordem do padre Montoya”, para fugir ao assalto bandeirante. Cassiano Ricardo (1970: 93-4) informa que o cálculo dos historiadores chega à cifra de “cem mil os índios do Guairá (…). Varnhagen calcula em nada menos de trezentos mil índios aprisionados pelos bandeirantes entre 1614 e 1639”.

Padres e índios “reduzidos” tentaram, em vão, resistir aos atropelos dos bandeirantes que destruíram vilas paraguaias e atacaram duramente as “reduções guarani” que se haviam formado nas bacias do Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri e Iguaçu. Vindos de São Paulo pelos Rios Tietê e Paranapanema, os bandeirantes seguiam, a partir da confluência com o Paraná, ao sul, em busca de índios Guarani reduzidos nas missões do Guairá e Tapes. Depois de verem as missões das Províncias do Guairá, Paraná e Tapes assoladas pelos bandeirantes entre 1628 e 1632, os jesuítas fundaram a missão do Itatin, de vida efêmera, localizada entre os Rios Mbotetey, atual Miranda e o Apa (ver Melià et Alii 1976; Susnik 1979-80; Thomaz de Almeida 1991). A presença bandeirante provocou um rearranjo na ocupação espacial da época, obrigando índios e padres a traslados forçados e em fuga para lugares distanciados do avanço paulista. Diante da persistência da ameaça bandeirante, padres e índios do Itatin – que viriam a ser reconhecidos, posteriormente, como o atual subgrupo Guarani Kaiowa ou Paĩ-Tavyterã – se trasladam para o sul, cruzando, na segunda metade do século XVII o Rio Apa (MS), passando a ocupar o atual sul do Mato Grosso do Sul até os dias de hoje. A “Província del Guairá” localizava-se entre “os rios Paranapanema, Paraná, Iguaçu e a indeterminada linha demarcatória que dividia as terras portuguesas e espanholas, imposta pelo Tratado de Tordesilhas, correspondendo, em área, aproximadamente, 85% do atual território ocupado pelo Estado do Paraná” (Blasi, 1977: 150).

A expulsão dos jesuítas da região no início do século XVII foi relevante para a população guarani porque mobilizou os índios “reduzidos”, o que teria refletido também naqueles que não haviam estado sob a orientação dos padres, provocando, assim, um redimensionamento na realidade colonial. Faz algum sentido trabalhar com a hipótese de que, em função de seus territórios atuais, os paĩ-tavyterã ou kaiowa teriam seus ascendentes nos antigos povos guarani do Itatin; os ñandeva atuais seriam oriundos dos povos das províncias do Paraná e Guairá (V. Meliá: 1976; Almeida: 1991) e que por circunstâncias históricas vieram a assentar-se, a partir do século XVII, no atual sul do Mato Grosso do Sul.

Com o Tratado de Madrid (1750) e a demarcação da fronteira entre Brasil e Paraguai em 1752, os Guarani ressurgirão em informações genéricas dos diários das expedições demarcatórias. Subindo o Rio Iguatemi (MS), informam que “da nação que se conhece habitante por aqui, são os monteces, (monte, floresta ou selva em espanhol) é gente a pé, vivem em os bosques, não duvidamos, que seria sua habitação esta montanha, e assim não tínhamos suspeita deles senão quando se entrava entre os arvoredos” (Fonseca, 1937: 358). Estes monteces ou caaguá, assim, são aqueles índios que politicamente não foram ‘reduzidos’, categoria pertinente a uma situação histórica específica e que serve para “designar um modo de vida como contraposto ao modo de vida que a colônia tinha vindo instaurar” (Melià et alli, 1976: 169).

A partir de então e até o final do século XIX não há informações sobre estes indígenas. É de se supor que parte da população que havia sido reduzida teria se incorporado à sociedade paraguaia e, em parte, à brasileira regional; outro contingente dos Guairá e Itatin coloniais teria, com a expulsão dos jesuítas, se reincorporado aos parentes não “cristianizados”. Serão descendentes desses Guarani que encontraremos na atualidade e que se mantiveram embrenhados nas matas de seus territórios até o final do século XIX. Sua localização nas matas e seu procedimento fugidio e discreto distanciaram os Guarani das fronteiras ocidentais que se expandiam e que, progressivamente, tornaram-se constantes, maiores e sempre ameaçadoras.

O sudoeste sul mato-grossense e o Paraguai oriental, que se confundem, hoje, com territórios Kaiowa e Ñandeva, estiveram isentos de processos colonizadores intensos até o começo do século XX e teria sido um “refúgio” para as populações Guarani aqui em pauta. A partir da última década do século XIX e até as duas primeiras do século XX, grande parte dos territórios guarani será alvo de mobilização exploratória, e não colonizadora, da erva mate, promovida por empresas detentoras do monopólio desse produto em região que abarca os atuais Paraná, Mato Grosso do Sul, norte da Argentina e o Paraguai oriental. Com poderes para obstruir a entrada e permanência de colonos ou concorrentes (cf. Thomaz de Almeida, 1991), o arrendamento contribuirá para manter as áreas sob o controle destas empresas, livres de colonos até os anos 1920/30. Conservaram-se em grande medida as matas e nelas se mantiveram os Guarani.

A partir dos anos 1920 e mais intensamente a partir dos anos 1960, tem início uma colonização sistemática e efetiva dos territórios guarani, desencadeando-se um processo de sistemática desapropriação de suas terras pelos colonos brancos.

Durante a vigência do SPI, em 1913, nas imediações de Bauru (interior de SP), são criadas reservas indígenas à serviço da frente de atração liderada por Curt Nimuendaju para atrair os Kaingang e Terena e conter os movimentos migratórios dos Guarani em direção à costa Atlântica. Depois de uma grande epidemia que dizimou muitas famílias indígenas em Araribá, e sem conseguir atrair as famílias Ñandeva já instaladas no litoral nem impedir totalmente os movimentos Guarani em direção ao mar, foram criados o Posto Indígena Padre Anchieta na aldeia de Itariri e o PI Peruibe na aldeia do Bananal, ambos no litoral sul de São Paulo. No Paraná também são criadas reservas indígenas Kaingang e Guarani, que impõem um modelo de agricultura, trabalho e desenvolvimento totalmente avesso ao modo de ser indígena, baseado na política vigente de integrar os índios à sociedade envolvente. Atualmente, nas regiões sul e sudeste várias administrações regionais da Funai abrangem administrativamente as Terras dos Guarani e de outras etnias.

Nome

A nomenclatura referente aos Guarani, a exemplo de outros aspectos de sua tradição de conhecimento, é tema de difícil abordagem dada a variedade de nomes que podem assumir. Viajantes dos séculos XVI e XVII os classificaram de modo genérico como “índios de la generación de los guarani” (Cabeza de Vaca 1971; Azara 1969; MCA, 1952) e apresentaram uma enorme lista de nomes utilizados para designar os povos dessa “nação”, que se agrupavam, segundo descrição desses primeiros colonizadores, em pequenos grupos ou divisões que tomavam o nome do líder político-religioso local ou, ainda, o nome do lugar por ele ocupado. Sob uma mesma denominação podiam ser identificadas diferentes “comunidades” que viviam ao longo de um rio ou próximo de fontes de água e mato, assumindo, cada uma delas, denominação particular, razão pela qual há uma diversidade muito grande de nomes dados aos Guarani pelos conquistadores, tais como mbiguas, caracara, timbus, tucagues, calchaguis, quiloazaz, carios, itatines, tarcis, bombois, curupaitis, curumais, caaiguas, guaranies, tapes, ciriguanas (cf. Azara, 1969:203).

Koenigswald ao falar deles no início do século passado (1908) corrobora informações de diferentes momentos e diferentes fontes com respeito à atitude arredia de “esconder-se” nas matas e lugares de difícil acesso, distanciando-se do branco e evitando o contato. É interessante o depoimento de Koenigswald a respeito dos nomes que genericamente eram então aplicados, sem distinção subgrupal, a esses indígenas:

Cayua de Caa = mato e Awa = Homem. Encontramos na literatura em todas as grafias possíveis, como Cayua, Caygua, Caaygua, Cayagua, Cagoa, Cayoa, Caygoa, Cayowa, Caingua, Caa-owa, Cahahyba, Cahuahiva, Cabaiva e Ubayha. Poucos viajantes entraram em contato mais próximo com os ariscos Cayuas. Com o afastamento dos jesuítas (…) povos inteiros desapareceram, assim deles sabemos pouco mais do que os nomes (…) Somente nas regiões situadas muito no interior, de acesso difícil, encontramos tribos, que sempre se conservaram separadas dos brancos (…) obedecendo aos seus costumes antigos. (…) O modo hostil e a desconfiança destas hordas contra tudo o que é estranho dificultou muito um estudo profundo do seu modo de viver (…)”.(Koenigswald, 1908: 1-2-3).

Estudos etnográficos realizados por Nimuendaju (1912/1954, 1978, 1987), Métraux (1927), Watson (1952) e Schaden (1952/1974) ampliaram o conhecimento sobre estes povos. Serão identificadas, a partir destes estudos, as especificidades subgrupais referidas, as peculiaridades lingüísticas e as particularidades na organização social, política, econômica, religiosa e cultura material.

A população não indígena paraguaia, que fala a língua guarani, refere-se aos Guarani pelo termo ava (homem Guarani), também utilizado pelos subgrupos Guarani que vivem no país. No Brasil os termos “paisano” ou “patrício” também são utilizados pelos indígenas no discurso com o branco, ao referir-se a outros guarani.

No Mato Grosso do Sul e em toda a região sul do país estes e outros grupos étnicos são genérica e depreciativamente chamados de “bugres”, termo que deve ser evitado por carregar concepção racista.

Autodenominação

O guarani-kaiowa, como são conhecidos na literatura antropológica brasileira, de bom grado, como informa Cadogan (1959), aceitariam a designação de paĩ, título empregado pelos deuses habitantes do paraíso ao dirigir-lhes a palavra, mas o nome que melhor lhes corresponde é o de tavyterã ou paĩ-tavyterã,que significa “habitante do povo [aldeia] da verdadeira terra futura ” (távy-yvy-ete-rã). Os ñandeva referem-se a estes paĩ-kaiowa como tembekuára (orifício labial) por seu costume de perfurar o lábio inferior dos homens jovens onde se insere pequeno bodoque de resina em cerimônia de iniciação.

O nome Kaiowa deve decorrer do termo KA’A O GUA, ou seja, os que pertencem à floresta alta,densa, o que é indicado pelo sufixo “o” (grande), referindo-se aos atuais Guarani-Kaiowa ou paĩ-tavyterã. Haveria, desta forma, uma diferenciação em relação ao termo KA’A GUA, os que são da floresta sem,necessariamente, que seja densa ou alta, categoria em que se incluiriam os atuais Guarani-Mbya.

Os Ñandeva conformam subgrupo Guarani denominado também Ava-Chiripa ou Ava-Guarani (ver Schaden, 1974; Nimuendaju, 1978) ou, ainda, ava-katu-ete (Bartolomé, 1991). Ñandeva é, segundo Schaden:

“a autodenominação de todos os Guarani. Gostam de usar expressões como ñandevaekuere (nossa gente),ñandeva ete (é mesmo nossa gente). Txe Nhandeva ete (eu sou mesmo Guarani, um dos nossos) e outras semelhantes. Mas é a única autodenominação usada pelas comunidades que falam o dialeto registrado, por Nimuendaju,com o nome Apapukuva e que parece ter sido falado também pelos Tañigua e algumas outras hordas mencionadas por aquele autor. Proponho, por isso, que se reserve o nome Ñandeva para essa subdivisão”(1974: 2)

O termo ñandeva significa “nós”, “todos nós”. É, contudo, a única forma usada por aqueles que falam o dialeto que o etnógrafo Curt Nimuendaju levantou com o nome de Apapukuva (cf. Schaden, 1974, 1974:2;) Chase-Sardi et alli, 1990; Nimuendaju, 1978), denominação que, parece, se aplicaria a um subconjunto ñandeva pesquisado por Nimuendaju no início do século XX, e do qual não há notícias na atualidade. Os Ñandeva são apelidados pelos Mbya de Txiripa’i, “os Txiripazinhos”.

Na literatura etnográfica estes Ñandeva são denominados Chiripa por Metraux (1948); Susnik (1961 refere-se a esse subgrupo como Chiripa Guarani ou Ava-Katu-Ete (“homens verdadeiramente autênticos”), este último também usado por Bartolomé (1977); Ava Guarani (homem guarani), segundo Cadogan (1959), é a autodenominação utilizada por eles. No MS são conhecidos como Guarani e no Paraguai como Chiripa, em referência à vestimenta de sua tradição ritual que lhes é típica. Para efeitos de reconhecimento da especificidade deste subgrupo que fala uma língua guarani, parece ser recomendável designá-los pelo termo ñandeva, que é o que utilizam quando falam sua língua, permitindo também que se fortaleça sua identidade como tal.

Língua

A língua guarani é falada por diferentes povos e de diferentes modos. De acordo com o lingüista Aryon Dall’Igna Rodrigues, os Ñandeva, Kaiowa e Mbya falam dialetos do idioma guarani que se inclui na família lingüística Tupi-Guarani, do tronco lingüístico Tupi. Neste rol se incluiriam também os povos chiriguano, guarani-ñandeva (Chaco paraguaio), ache, guarayos e izozeños, habitantes da Bolívia e Paraguai. Uma variante do guarani é falada pela população (provavelmente 90%) não indígena do Paraguai, país bilíngüe guarani/espanhol.

Levando-se em conta as longas distâncias entre os diferentes subgrupos guarani, são relativamente pequenas as diferenças entre suas línguas. Em situações territoriais limítrofes, onde ocorre contato entre subgrupos guarani (como o caso de Ocoy e Tekoha Añetete, no Paraná entre Mbya e Ñandeva), ou em situações compulsórias de relações de grupos macro familiares (famílias extensas) de subgrupos diversos numa mesma área (como Kaiowa e Ñandeva de Dourados, Caarapó ou Amambai no MS; ou como Chiripa e Mbya no Ocoy, PR), se observam atenuantes nas diferenças dialetais ou o surgimento de um léxico específico.

Os três subgrupos revelam vigorosa energia em manter sua língua viva e nada indica que isto tenda a arrefecer, mesmo em situações de alto grau de escolarização e de relações interétnicas. A língua, ou, melhor, a palavra, para os Guarani da atualidade assume relevância cosmológica e religiosa, representando importante elemento na elaboração da identidade étnica.

Localização e Tekoha

Habitando a região sul do Mato Grosso do Sul, os Kaiowa distribuem suas aldeias por uma área que se estende até os rios Apa, Dourados e Ivinhema, ao norte, indo, rumo sul, até a serra de Mbarakaju e os afluentes do rio Jejui, no Paraguai, alcançando aproximadamente 100 Km em sua extensão leste-oeste, indo também a cerca de 100 Km de ambos os lados da cordilheira do Amambaí (que compõe a linha fronteiriça Paraguai-Brasil), inclusive todos os afluentes dos rios Apa, Dourados, Ivinhema, Amambai e a margem esquerda do Rio Iguatemi, que limita o sul do território Kaiowa e o norte do território Ñandeva, além dos rios Aquidabán (Mberyvo), Ypane, Arroyo, Guasu, Aguaray e Itanarã do lado Paraguaio, alcançando perto de 40 mil Km2. O território Kaiowa ao norte faz fronteira com os Terena, e ao leste e sul com os Guarani Mbya e com os Guarani Ñandeva (v. Meliá, 1986: 218). Algumas famílias kaiowa também vivem, atualmente, em aldeias próximas às Mbya no litoral do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

O território Ñandeva atual toma parte dos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, estendendo-se também ao Paraguai oriental. Migrações ñandeva do início do século XX oriundas do Paraguai cristalizaram assentamentos no estado de São Paulo, interior e litoral, assim como em Santa Catarina, no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul. No Paraguai, concentram-se na região compreendida entre os rios Jejui Guasu, Corrientes e Acaray, tendo por vizinhos ao sul os mbya , ao norte os paï-kaiowa e a leste os Aché. O território atual dos Ñandeva compreende os rios Jejui Guasu, Corrientes e Acaray, no Paraguai, e, no Brasil, o Rio Iguatemi e seus afluentes, sendo encontrados também nas proximidades da junção deste com o Paraná. Bartolomé (1977) fala de um “habitat histórico” localizado ao sul do Jejui Guasu, ao longo do Alto Paraná e ao sul do Iguasu. Há também assentamentos Ñandeva no interior do Paraná e de São Paulo, e no litoral deste último.

Tekoha: a territorialidade guarani

Os Guarani hoje em dia denominam os lugares que ocupam de tekoha. O tekoha é, assim, o lugar físico – terra, mato, campo, águas, animais, plantas, remédios etc. – onde se realiza o teko, o “modo de ser”, o estado de vida guarani. Engloba a efetivação de relações sociais de grupos macro familiares que vivem e se relacionam em um espaço físico determinado. Idealmente este espaço deve incluir, necessariamente, o ka’aguy (mato), elemento apreciado e de grande importância na vida desses indígenas como fonte para coleta de alimentos, matéria-prima para construção de casas, produção de utensílios, lenha para fogo, remédios etc. O ka’aguy é também importante elemento na construção da cosmologia, sendo palco de narrações mitológicas e morada de inúmeros espíritos. Indispensáveis no espaço guarani são as áreas para plantio da roça familiar ou coletiva e a construção de suas habitações e lugares para atividades religiosas.

Deve ser um lugar que reúna condições físicas (geográficas e ecológicas) e estratégicas que permitam compor, a partir da relação entre famílias extensas, uma unidade político-religiosa-territorial. Idealmente um tekoha deve conter, em seus limites, equilíbrio populacional, oferecer água boa, terras agricultáveis para o cultivo de roçados, áreas para a construção de casas e criação de animais. Deve conter, antes de tudo, matas (ka’aguy) e todo o ecossistema que representa, como animais para caça, águas piscosas, matéria-prima para casas e artefatos, frutos para coleta, plantas medicinais etc.

Necessário considerar devidamente as condições históricas nas quais os índios constroem suas categorias, incluindo-se à de tekoha. A situação dos diferentes subgrupos nos últimos 40 anos em relação à terra evidencia a necessidade de negociação de espaços a serem demarcados. As reduzidas terras legalizadas estão ligadas às dificuldades de suplantar obstáculos gerados pela sociedade não indígena. Em comparação aos territórios ocupados no passado, verifica-se drástica redução em relação à própria morfologia social dos grupos, com terras exíguas e desproporções na relação famílias/espaço disponível. Na constituição de um tekoha e na sua conceituação nativa, os fatores históricos de intervenção neocolonial são fundamentais, pois interrompem a continuidade territorial com a qual os índios estavam acostumados a lidar.

A situação histórica imposta pelo contato tipificam as relações entre os índios e os brancos a partir das primeiras décadas do século XX, quando há esforços por parte do Estado em territorializar (Oliveira 1998) índios, constrangendo-os a espaços limitados e em fronteiras fixas. A imposição de regras de acesso e posse territorial por parte do Estado brasileiro, alheias às especificidades da territorialidade dos índios, teve conseqüências significativas na organização espacial guarani, em suas elaborações culturais e no gerenciamento das políticas de relacionamento interétnico. Segundo Oliveira, entre os fatores mais significativos decorrentes de processos de territorialização, temos, entre os indígenas, o estabelecimento de papéis formais permanentes de mediação com o Estado e a re-elaboração da memória do passado.

No caso específico dos Guarani, o intento de aldeá-los levou à formação de mecanismos de controle e de exercícios de poder que exacerbaram a importância dos mburuvixa como líderes políticos, papel ao qual foi superposto o de “capitão”, autoridade reconhecida pelo órgão tutelar como mediador entre a comunidade indígena e o Estado. Com estas mudanças, as famílias extensas pertencentes a um determinado espaço territorial, embora mantendo os mesmos mecanismos de reciprocidade, encontraram-se impossibilitados de regular os conflitos uma vez que não podem deslocar-se livremente pelo território, permanecendo encapsuladas em locais que não consideram imutáveis.

Dadas as condições de ocupação de seu território até então, e em função da característica de se referirem aos lugares por seus acidentes geográficos ou pelo nome dos que ali residiam, não havia a necessidade dos Guarani refletirem sobre distâncias e fronteiras precisas para delimitar o lugar de número determinado de famílias extensas. Não era, até a chegada do branco, necessário exprimir medidas; simplesmente vivia-se com base no próprio costume; respeitava-se e fomentava-se as regras do teko (modo de ser guarani).

Como decorrência da presença do colonizador, os Guarani passam fixar atenção nas regras do branco e a considerar espaços com superfície definida, o que é expresso pela categoria tekoha. Com efeito, esta categoria nativa conotando um espaço territorial aparece em tempos relativamente recentes na literatura antropológica, exatamente no início dos anos 1970 no Paraguai. Desde então a categoria tekoha adquiriu grande relevância na organização social desses indígenas, de modo tal que é corrente e difusamente utilizada pelos subgrupos. Assim sendo, é inoportuno e limitativo procurar entender esta importante categoria nativa como uma mera projeção de uma unidade político-religiosa num determinado espaço geográfico, ou pensá-lo como categoria a-histórica cuja “essência” remontaria a um período pré-colombiano.

O tekoha deve ser considerado em face da realidade contemporânea que conduziu os índios a valorizá-lo e concebê-lo da forma como o fazem, com a consciência de que a recuperação plena do território do passado é uma empreitada inatingível. Portanto, mais do que ver os aspectos político-religiosos como externos às condições históricas de sua articulação, nos parece oportuno ver o tekoha como resultado e não como determinante, como um processo continuado de ajustamento situacional em torno da determinação de uma relação territorial entre índios e brancos. Assim sendo o tekoha seria uma unidade política, religiosa e territorial, que deve ser definida em virtude das características efetivas – materiais e imateriais – de acessibilidade ao espaço geográfico por parte dos Guarani.

Vista sob este prisma, a relação entre os Guarani e a terra ganha outro significado, inscrito na tradição cosmológica e na historicidade. Enfatizando-se a noção de tekoha enquanto espaço que garantiria as condições ideais para efetuar essa relação, os índios procuram reconquistar e reconstruir espaços territoriais étnica e religiosamente exclusivos a partir da relação umbilical que mantêm com a terra, ao passo que flexibilizam e diversificam a organização das famílias extensas, podendo assim manter uma relação articulada e dinâmica com o território mais ampliado, neste caso como espaço contínuo.

Cabe salientar o fato de que o vínculo osmótico entre os índios e a terra não é genérico, não existindo, portanto, uma relação abstrata entre Guarani indiferenciados e lugar também indiferenciado; ao contrário, o que se estabelece é uma relação entre famílias extensas específicas que se vinculam historicamente a lugares precisos, e que, a interrupção da continuidade ocupacional provoca exaltação da noção de origem antiga (ymaguare), baseada no sentimento de autoctonia, e a produção (quando as condições o permitem) de um efeito circulação, quando procuram se manter o mais próximo possível dos lugares de seus antepassados, deslocando-se circularmente ao redor deles sempre que são expulsos ou importunados pelo branco. A circulação ao redor de lugares dos quais por alguma razão foram afastados, permite aos Guarani dar continuidade à manutenção do equilíbrio cósmico, embora muitas vezes de modo fragmentário, o que permite minimamente a relação telúrica com o mundo.

Terras indígenas

Com a criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1910, que em 1967 se transforma em Fundação Nacional do Índio (Funai), o Estado brasileiro passa a ter um organismo específico para executar sua política frente às populações indígenas do país. Uma das principais medidas do SPI foi transferir a 5a. Inspetoria Regional, originariamente em Bauru, para Campo Grande (hoje MS), objetivando assim atender “uma quantidade imensa de indivíduos Caiuás” (noção genérica para designar tanto os Kaiowa quanto os Ñandeva), que viviam “espalhados pelos ervais, sem residência fixa”, como escreve um funcionário (Estigarribia, 1927).

Orientado pela perspectiva de “integrar” as populações indígenas ao mundo ocidental, o SPI cria oito “reservas” destinadas aos Kaiowa e Ñandeva do Mato Grosso do Sul. Serão criadas reservas ñandeva também em São Paulo e Paraná.

Os “aldeamentos”, conhecidos já no século XVI e agora temperados por uma visão positivista, tornaram-se, no século XX, em Postos Indígenas, destinados a educar e orientar os índios ao trabalho. Estes, como se pensava, progressivamente “evoluiriam” até a incorporação e assimilação total ao mundo ocidental. Os critérios e a escolha das áreas onde seriam implantados os PIs para os Guarani no MS foram definidos por funcionários do SPI já que a ótica fundiária do organismo indigenista não respeitou nem considerou padrões étnicos de ocupação do habitat tradicional nem as concepções territoriais dos indígenas. A “aldeia” torna-se uma unidade administrativa, sob controle de funcionários federais (Cf. Relatório de Inspetoria, SPI, 1924).

Os resultados não se fizeram esperar. Um dos primeiros Diretores do SPI já em 1913, ponderava que “a prostituição que se nota em tão alta escala nas aldeias fundadas por nós, é a conseqüência forçosa do aldeamento, que (traz) à vida sedentária (…) homens que não têm as artes necessárias para viver nela” (Magalhães, 1913:142).

Oito áreas foram demarcadas para os Kaiowa e Ñandeva do atual MS. Apesar de já diminutas (cf. Correia Filho, 1924), pois cada uma foi decretada (entre 1915 e 1928) com 3.600 ha., já no ato de demarcação sofreriam reduções, algumas drásticas, em função de arranjos entre agentes de governo e interesses regionais: a área guarani-ñandeva do PI Pirajuy, definida pelo Decreto No. 835, de 14.11.1928 com 3.600 ha, foi demarcada, em 1930, com 2.000 ha.; sua localização foi definida por funcionário do SPI em 1927 que escolheu uma outra área “na região de Ypehü”, duas ou três léguas de Pirajuy, destinada aos mais de 500 “caiuás, sem residência ou não aldeados” (cf. Estigarribia, 1927). A comunidade ñandeva deste lugar, autodenominada Potrero Guasu, ali permaneceu até os anos 1960; foram então impingidas a se “aldearem” no PI Pirajuy e só retomaram aquelas terras em 1998 depois de sua identificação em 1997.

Assim, desde meados da década de 1920 se processa uma contínua desapropriação de terras guarani. Nas décadas seguintes e até poucos anos atrás a existência dos Guarani se materializa com a derrubada de matas para implantação de empresas agropecuárias.

Quando descobertos, ou eram expulsos imediatamente ou após a utilização de sua força de trabalho na formação da fazenda. A expulsão podia vir precedida de avisos e ameaças de uso de força; se ineficazes, visitas sinistras de homens armados com eventuais espancamentos e humilhações, atestavam a veracidade das intenções. Em caso de resistência procedia-se à expulsão: indivíduos não raro armados, constrangiam e forçavam homens, mulheres e crianças aos caminhões que os despejariam nas proximidades de algum PI ou na beira de estradas.

No Mato Grosso do Sul, não obstante a prática de constrição em espaços estabelecidos pelo Estado, inúmeros grupos macro familiares envidaram esforços para permanecerem nas áreas de florestas – não raro nos fundos de fazendas que toleram sua presença. O desmatamento dos anos 1970 levou os indígenas fora das reservas, considerados pelo organismo indigenista oficial como “desaldeados”, a se deslocarem continuamente, fugindo de áreas ecologicamente descaracterizadas e da hostilidade do branco. Em fins dessa década, já com exíguas matas onde pudessem manter-se isolados, não foi mais possível evitar conflitos frontais com os brancos que os queriam expulsar para as áreas de Postos Indígenas, o que levou Ñandeva e Kaiowa a se organizarem e reivindicar espaços territoriais perdidos. Isso tudo teria levado os Guarani do MS a uma reflexão inexorável sobre as condições territoriais e se empenharem em elaborar culturalmente as condições do presente no sentido de construir relações com o passado através da organização da memória dos vários grupos macro-familiares e da percepção dos espaços por estes ocupados no correr do tempo, reforçando o próprio sentimento de autoctonia.

Daí decorrem as reivindicações fundiárias que os Guarani do MS com grande ênfase vão manifestando nestas últimas décadas. São reivindicações precisas no tocante à vinculação direta entre as famílias extensas e espaços territoriais específicos. Neste sentido, pode-se dizer que em primeiro lugar os tekoha reivindicados representam a soma de espaços de ocupação tradicional sob jurisdição de determinadas famílias extensas onde serão estabelecidas relações políticas comunitárias e a partir dos quais se determinarão laços intercomunitários numa região mais ampliada.

Assim, de 1977 para cá constata-se uma disposição pertinaz dos Paï-kaiowa e Ñandeva do MS em garantir suas terras, não só relutando em sair dos lugares tradicionais onde estão, como mobilizando-se, a partir de onde estão, para recuperar terras compulsoriamente abandonadas no passado. Nem todas as áreas ocupadas estão em sua totalidade nem todas estão definitivamente legalizadas; há muitas pendências judiciais, algumas que se desenrolam há anos. Até 2003, 16 tekoha foram recuperados, totalizando 24 áreas ocupadas por Guarani, superando os oito Postos Indígenas que até então existiam.

Trata-se de um processo de luta renhida, que tem exigido inúmeras e rebuscadas articulações entre comunidades, gestões e pressões junto ao governo federal, expulsões e retomadas de terras, inúmeros processos judiciais e muita perseverança, paciência, habilidade política e diplomacia por parte dos indígenas que têm, contudo, avançado consideravelmente em suas formas de organizar-se para garantir terras a que têm direito. Com a abertura destas novas áreas, observa-se impactos positivos, com a diminuição no número de famílias em alguns Postos Indígenas antes densamente povoadas.

População

Os Guarani jamais se organizaram no espaço territorial de forma homogênea, estruturados em “aldeias” redondas, semicirculares ou em fileiras de casas como concebido no imaginário do homem ocidental. Os ava contemporâneos estão, como sempre estiveram, assentados em núcleos comunitários constituídos – idealmente – por 3-5 grupamentos macro familiares que conformam divisões autônomas por eles denominadas, hoje em dia, de tekoha. Há no Brasil perto de 85 áreas guarani oficialmente reconhecidas, afora dezenas de outras com maior ou menor informação. Os Guarani no Brasil enfrentam, como será visto adiante, graves problemas fundiários.

Entre estes tekoha e por todo o território guarani, processam-se as mais variadas formas de efervescente movimento de traslados orientados por relações familiares. Esse constante caminhar (oguata) pode representar visitas, mudanças, passagem, casamentos, etc., e por sua constância e dinâmica, dificulta grandemente a realização de censo aplicado com metodologia não específica, e que possa oferecer dados efetivamente confiáveis sobre o número da população guarani (seria uma tarefa de grandes dimensões). Assim, dados totais sobre as populações guarani serão sempre aproximados. Esta movimentação, contudo, não deve ser confundida com migração ou “nomadismo”.

Apesar da ausência de recenseamentos ou pesquisas demográficas mais acuradas, há indícios, por amostragem de áreas onde foi possível censo bem aplicado, de que os Guarani apresentem, de um modo geral, altas taxas de fecundidade e crescimento populacional. No Brasil, tomando-se por base, sempre, cálculos aproximados, haveria, segundo os dados da Funasa e Funai em 2008, aproximadamente 51.000 indivíduos, sendo 31.000 Kaiowa, entre 13.000 Ñandeva e 7.000 Mbya, localizados principalmente no Mato Grosso do Sul. Na Argentina a população guarani é quase exclusivamente Mbya e concentra-se na província de Misiones em torno de 5.500 pessoas. A população Ñandeva na Argentina é estimada em cerca de 1000 pessoas. (CTI/G. Grünberg, 2008). A população Mbya atual estaria, segundo essas projeções, em torno de 27.380 pessoas. Cada subgrupo e cada região dentro dos territórios guarani apresentarão, no entanto, especificidades quanto a sua situação demográfica ou na relação entre espaço disponível a uma determinada comunidade e a extensão de terra existente.

A maioria dos oito Postos Indígenas guarani no Mato Grosso do Sul, que conformam um conjunto de oito áreas demarcadas entre 1915 e 1928 pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI, órgão indigenista oficial, que atuou de 1910 a 1967), apresentam altíssimos índices de densidade demográfica, que caracterizam ostensivamente situações de superpopulação com conseqüências nefastas para os índios. O significativo aumento – não crescimento relativo a nascimentos – populacional observado nessas áreas deve-se fundamentalmente às sistemáticas restrições territoriais praticadas pelas frentes coloniais com anuência de uma política indigenista oficial calcada na “integração dos índios à sociedade brasileira” (a esse respeito, ver item “território”).

Entre 1910 e 2000 a intervenção do Estado brasileiro voltou-se para a criação de “aldeamentos” (à imagem e semelhança doa aldeamentos missionários dos séculos XVII e XVIII) ou diminutas áreas reservadas para a população guarani considerada como “dispersa”, com o que se desconsiderou por completo os padrões étnicos de ocupação territorial. Dados do SPI/Funai indicam que entre 1924 e 1984 a população dessas unidades administrativas aumentou por impulsos; em momentos determinados nesse período, contingentes de famílias são compulsoriamente levados para as reservas. Constata-se, concomitantemente, maior incidência de despejos e expulsões de famílias guarani de suas terras por colonos brancos que passam a ocupá-las e a erigirem fazendas. Na maioria dos casos estas ações não foram, contudo, bem sucedidas, já que os Ñandeva e Kaiowa persistiram em suas características de distribuição espacial e mobilidade territorial, mesmo obrigados a considerar os limites impostos pela intervenção colonial.

Os Guarani têm como base de sua organização social, econômica e política, a família extensa, isto é, grupos macro familiares que detêm formas de organização da ocupação espacial dentro dos tekoha determinada por relações de afinidade e consangüinidade. É composta pelo casal, filhos, genros, netos, irmãos e constitui uma unidade de produção e consumo.

A cada família extensa corresponderá, como condição para sua existência, uma liderança, em geral um homem que denominam Tamõi (avô), não sendo raro, contudo, a existência de líder de família extensa mulher, que denominam Jari (avó) – neste caso, a incidência é maior entre os Ñandeva. O líder familiar aglutina parentes e os orienta política e religiosamente. Cabe-lhe também as decisões sobre o espaço que seu grupo ocupa no tekoha e onde as famílias nucleares (pais e filhos) pertencentes a seu grupo familiar distribuem suas habitações, plantam suas roças e utilizam os recursos naturais disponíveis. As famílias nucleares hoje em dia vivem em habitações isoladas e dispersas pela área disponível no tekoha, referidas, porém, à casa e presença do tamõi ou jari. Sua casa é um local centralizador e ao redor da qual movimenta-se toda a família, onde as pessoas se reúnem e onde haverá um altar (mba’e marangatu) para os jeroky, que são rituais sagrados praticados no cotidiano.

Os homens casam-se entre 16 e 18 anos, enquanto as mulheres podem casar-se a partir da segunda ou terceira menstruação, em geral entre 14 e 17 anos. Na primeira menstruação as meninas têm seu cabelo cortado e mantêm resguardo dentro de suas casas, onde recebem alimentos e de onde raramente saem por algumas semanas. Não há ritual específico nos casamentos, cabendo aos pais do rapaz, na pauta tradicional guarani, a iniciativa de falar com os pais da moça sobre o matrimônio. Espera-se, contudo, que os noivos estejam aptos a construir e manter casa e filhos.

Há nítida divisão sexual dos trabalhos e das funções econômicas na dinâmica cotidiana dos Guarani, sendo efetivamente muito raro encontrar homem ou mulher incapacitados de desempenhar funções produtivas nesse dia-a-dia.

Há uma tendência na tradição desses indígenas de que os novos casais venham a constituir moradia uxorilocalmente, isto é, que seguem um padrão de residência no qual após o casamento os cônjuges passam a viver na localidade do pai da mulher, incluíndo-se o esposo como apoio político e econômico de seu sogro, absorvido pelo grupo macro familiar. Atualmente contribui para a escolha do lugar de um novo casal o peso político e econômico das famílias envolvidas.

Os cônjuges devem pertencer a diferentes famílias extensas, uma vez que há regras explícitas de proibição de casamento dentro do que consideram ser a mesma família, o que caracteriza regras exogâmicas, mas não há regras prescritivas sobre com quem deve se dar o casamento. Uma união ilícita – incesto – tem implicações no campo mítico, pois causa Mbora’u (mau agouro). No mesmo sentido, os Kaiowa referem-se à poligamia, insistindo na sua proibição, diferentemente dos Ñandeva, onde se verifica maior incidência de homens casados com mais de uma mulher.

O parentesco guarani é um sistema de linhagens de descendência cognática, isto é, há um ascendente comum, o tamõi (avô) ou a jari (avó), que é a referência das relações familiares e dos quais consideram-se descendentes. A importância das redes de parentesco é realçada em qualquer situação guarani. Mesmo separações físicas não provocam a perda de vínculos dos que estão longe, sempre lembrados nas conversas do cotidiano, afora padrões de visitação (oguata ou caminhar) e comunicação que mantêm os parentes constantemente informados entre si.

Política

Os Guarani são extremamente hábeis na condução política de seus interesses. Cada tekoha é liderado por um chefe, “capitão” ou “cacique”, categorias não indígenas para designar aquele que irá dirigir a ordem política da comunidade nas relações com o mundo ocidental, principalmente o Estado brasileiro – no discurso tradicional o termo usado é tamõi, já comentado, ou, para designar o chefe político, mboruvixa. Sua função, com efeito, é compreendida pelos grupos familiares que lidera como de representação política nesse âmbito, sendo relativo seu poder frente à autonomia das famílias extensas. Não há um poder centralizado e totalizador.

Dada a grande autonomia dos grupos macro familiares, apenas em momentos específicos, quando o grupo enfrenta problemas que atingem a todos, que o tekoha guarani revela-se uma totalidade e exige-se a atuação do “capitão”. Dependendo, no entanto, da situação local ou regional, ou mesmo do subgrupo, a organização política da comunidade (tekoha) poderá variar.

Nestes termos, variadas composições políticas, próprias a cada localidade, se estabelecem, na medida em que os agentes se inter-relacionam com forças políticas locais, como grupos familiares, líderes, pessoas de prestígio etc.

Mitologia e rituais

Os Guarani contam que o processo de criação do mundo teve início com Ñane Ramõi Jusu Papa ou “Nosso Grande Avô Eterno”, que se constituiu a si próprio do Jasuka, uma substância originária, vital e com qualidades criadoras. Foi quem criou os outros seres divinos e sua esposa, Ñande Jari ou “Nossa Avó”, foi alçada do centro de seu jeguaka (espécie de diadema que perpassa, como ornamento, testa e cabeça), o adorno ritual. Criou também a terra que então tinha o formato de uma rodela, estendendo-a até a forma atual; levantou também o céu e as matas. Viveu sobre a terra por pouco tempo, antes que fosse ocupada pelos homens, deixando-a, sem morrer, por um desentendimento com a mulher. Tomado de profunda raiva causada por ciúmes, quase chegou a destruir sua própria criação que foi a terra, sendo impedido, contudo, por Ñande Jari com a entoação do primeiro canto sagrado realizado sobre a terra, tomando como acompanhamento o takuapu: instrumento feminino, feito de taquara, com aproximadamente 1,10m, que é golpeado no solo produzindo um som surdo que acompanha os Mbaraka masculinos, espécie de chocalho de cabaça e sementes específicas.

O filho de Ñane Ramõi, isto é, Ñande Ru Paven (“Nosso Pai de Todos”) e sua esposa Ñande Sy (“Nossa Mãe”), ficaram responsáveis pela divisão política da terra e o assentamento dos diferentes povos em seus respectivos territórios, criando montanhas para delimitar o território guarani. Ñande Ru Paven roubou o fogo dos corvos e o entregou aos homens; criou a flauta sagrada (mimby apyka) e o tabaco (petÿ) para os rituais e foi o primeiro que morreu na terra. Da mesma forma que seu pai, decidiu abandonar a terra em função de um desentendimento com sua esposa que estava grávida de gêmeos. O mito dos gêmeos é um dos mais contados e difundidos pela América do Sul. Pa’i Kuara é neto de Ñane Ramõi. A ele, depois de muitas aventuras na terra, foi atribuída a responsabilidade de cuidar do Sol, assim como de seu irmão, Jacy, a quem caberia o cuidado da Lua.

Assim, Ñande Sy saiu em busca de seu marido e com freqüência perguntava ao filho, que ainda não havia nascido, qual o caminho a ser seguido. Pa’i Kuara chegou a indicar caminho errado para sua mãe que lhe havia negado uma flor que queria para brincar durante o percurso. Ñande Sy chegou à morada dos Jaguarete ou “os verdadeiramente selvagens” (que são as onças). O avô destes seres ferozes tentou em vão salvar a vida da mulher. Seus filhos, ao voltarem famintos pelo fracasso da caça, mataram Ñande Sy, deixando vivos apenas os pequenos gêmeos. Estes, depois de grandes, encontraram com o “papagaio do bom falar” (parakau ñe’ëngatu) que lhes contou da morte da mãe. Resolveram vingá-la. Pa’i Kuara e seu irmão menor Jasy prepararam armadilha na qual morreram todos os jaguarete, menos uma que estava grávida, razão pela qual os jaguarete (onças) permaneceram no mundo.

Pa’i Kuara e Jasy viveram inúmeras aventuras sobre a terra até que o primeiro decidiu ir para os céus à procura de seu pai. Sua preparação para isto consistiu em jejuar, dançar e rezar até sentir-se suficientemente leve de modo a poder subir. Lançou então uma seqüência de flechas, umas sobre as outras, até construir um caminho que o levou aos céus, onde entrou através da abertura feita por suas flechas. Seu pai Ñande Ru Pavë o reconheceu como filho autêntico, entregando-lhe o Sol para que dele cuidar.

Os Paï se consideram descendentes diretos, como netos, de Pa’i Kuara, o ser divino mais referido em seus mitos e a quem recorrem mais sistematicamente em momentos de penúria ou doença.

Fora da mitologia clássica e considerando a criação do mundo até a chegada de Pa’i Kuara ao céu, os Guarani possuem um número interminável de contos e mitos cujos heróis são animais. Criaram também uma mitologia onde são narrados acontecimentos identificáveis nos últimos 200 anos. Os mitos de Kasíke Guaira e Kasíke Paragua, por exemplo, narram interpretações de conflitos e guerras com brasileiros e paraguaios ocupantes de seus territórios.

Outros personagens divinos importantes são os quatro “cuidadores das almas dos homens”, localizados em um dos sete céus e nas quatro direções; há ainda seres que cuidam das águas, dos animais, das plantas e outros, cabendo destaque a Jakaira, responsável pela fertilidade das roças.

Rituais

São assíduas e freqüentes as atividades religiosas guarani, com práticas de cânticos, rezas e danças que, dependendo da localidade, da situação ou das circunstâncias, são realizados cotidianamente, iniciando-se ao cair da noite e prolongando-se por várias horas. Os rituais são conduzidos pelos ñanderu que são líderes e orientadores religiosos; contemplam necessidades corriqueiras como colheita da roça, ausência ou excesso de chuva.

Entre os kaiowa, duas cerimônias têm destaque: a do avati kyry (milho novo, verde) e do mitã pepy ou kunumi pepy (realizada em várias comunidades no Paraguai; no Brasil apenas uma comunidade a mantém). A primeira é celebrada em época de plantas novas (fevereiro, março) e tem no avati morotĩ (milho branco), planta sagrada que rege seu calendário agrícola e religioso, a referência principal. Semanas de trabalho e envolvimento de muitas famílias para preparar o kãguy ou chicha e o lugar da cerimônia, antecedem sua realização. O kãguy é uma bebida fermentada, feita, nestas cerimônias, com o milho branco (mas também de mandioca, batata doce ou cana de açúcar) e preparada pelas mulheres.

A cerimônia em si, dirigida por um líder religioso, tem início ao cair do sol e finda na aurora do dia seguinte. Este xamã deve conhecer o mborahéi puku ou “canto comprido”, cujos versos, que não se repetem, não podem ser interrompidos depois de iniciada a cerimônia. A cada verso entoado pelo ñanderu a comunidade o repete, sempre acompanhados pelos mbaraka confeccionado e usado por homens e os takuapu usados por mulheres. Ao amanhecer, terminado o mborahéi puku (canto comprido), há o batismo da colheita (mandioca, cana, abóbora, batata doce, milho etc.), que permaneceu depositada no altar. Na noite seguinte a cerimônia do avati kyry continua com cantos e danças mais profanos, os kotyhu e os guahu, por toda a comunidade e por muitas visitas que participam da cerimônia.

Além desses rituais, há ainda as cerimônias do mitãmongarai, ocasião em que sacerdotes reúnem crianças para o batismo, quando recebem o tera ka’aguy (nome de mato) ou nome guarani.

Missões

É também no Mato Grosso do Sul, entre os guarani-kaiowa e guarani-ñandeva, onde recai com maior incidência o trabalho missionário, uma prática tradicional junto aos índios brasileiros. Há missões evangélicas protestantes (desde 1928), metodistas (1978), fundamentalistas alemães (1968), todas com um viés evangélico tradicional. Mais recentemente têm proliferado denominações pentecostais carismáticas em muitas áreas guarani naquele estado. A igreja católica atua na área através do Conselho Indigenista Missionário (1978).

Atividades produtivas

A agricultura é a principal atividade econômica guarani, mas apreciam a caça e a pesca, praticando-as sempre que possível. Realizam uma economia de subsistência, marcada pela distribuição e redistribuição dos bens produzidos e na qual relações de produção econômica, seja qual for a atividade, são pautadas por vínculos sociais definidos pelo parentesco. A “propriedade” (uso exclusivo) das roças e o consumo dos produtos é da família elementar, depois do nascimento dos filhos do casal, o que não exclui distribuição de bens produzidos ou adquiridos, serviços nas roças do sogro e a realização de mutirões dentro dos grupos macro familiares.

As dimensões dessas roças são relativamente reduzidas. Não superam 1,5 a 6 ha por unidade familiar. Nela, todos os familiares participam – segundo uma divisão sexual do trabalho – com encargos e atividades próprias a um e a outro. Plantam milho (avati morotĩ e avati tupi), mandioca (mandi’o), batata doce (jety), cana-de-açúcar (takuare’e), abóbora, (andai), mamão, laranja, banana (pakova), amendoim (manduvi), urucu (yruku), vários tipos de feijão de árvore (kumanda), arroz, feijão e outros produtos destinados à alimentação da família e espécies utilizadas como remédios (pohã ñana). A sobrevivência guarani tem sido garantida por esses roçados, base de sua economia, mesmo com as possibilidades de mudanças motivadas pelo contato, seja em relação à “changa”, seja em relação ao acesso à tecnologia moderna. Apenas uma variedade de milho, o avati tupi (milho amarelo) é plantado para comercialização. Esta variedade se diferencia do avati morotĩ (milho branco), considerada planta sagrada que não deve ser utilizada para comércio, mas que é elemento determinante nas cerimônias anuais do avati kyry, que é o batismo do milho e das plantas novas.

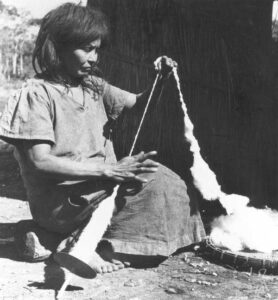

Cabe às mulheres a tarefa de pilar o milho e preparar a chicha, fazer a chipa, uma espécie de bolo de milho. A variedade de tipos e formas de preparação do milho é grande: produzem avatiku’i (farinha de milho), hu’ikyra (farinha de milho com banha), hu’i rovaja (farinha de milho com mandioca, cozida na panela sem folha de plantas), chipa mbixi (feita no fogo, embrulhada em folha de plantas, em geral bananeira), mbeju (farinha de milho amassada na panela), avati mbixi (milho verde assado), chipa kukui (do milho branco, chipa guasu), chipa perõ (milho assado feito bolo com a mão que depois vai para água quente), chipa jetyiru (milho misturado com batata doce, como chipa perõ), mbaipy (mingau de milho), kãguyjy miri (milho ralado e levado ao fogo com água), avati pororo (pipoca). O mesmo acontece com a mandioca, que apesar de não ser uma planta sagrada é também bastante apreciada pelos Guarani e que tem presença garantida em sua alimentação. Preparam a mandioca de diferentes formas como pirekai (mandioca assada), pireti (mandioca assada sem casca), mandi’o mimoi (mandioca cozida), karaku (chicha de mandioca). Além disso, a batata doce (jety) e a cana-de-açúcar (takuare’e) também são apresentadas sob vários aspectos; os quatro produtos são muito apreciados no preparo do kãguy ou chicha, uma bebida fermentada muito apreciada por estes indígenas e que são consumidas em grande quantidade em suas festas profanas e cerimoniais religiosos.

Manejo de recursos naturais

Conhecimentos tradicionais dotam os Guarani de aguçada sapiência no trato com os espaços disponíveis, mesmo em condições adversas como são os casos dos acampamentos que reivindicam a ocupação plena de seus tekoha como visto acima, de modo a usufruir ao máximo da área disponível. Praticam o que os agrônomos acidentais denominam de sistema agroflorestal, no qual combinam atividades de caça, pesca, coleta e agricultura de forma interligada e vinculada; relacionada a essa técnica, realizam o pousio (período de descanso da terra). Segundo o Manual Agroflorestal para Amazônia (1996:18), o Sistema Agroflorestal é uma “forma de uso e manejo da terra, no qual árvores ou arbustos são utilizados em associação com cultivos agrícolas e/ou com animais, numa mesma área, de maneira simultânea ou numa seqüência temporal”. Um outro aspecto observado e ressaltado com ênfase por agrônomos que entram em contato com estes indígenas é sua capacidade de cuidar e manter sementes nativas. Contam, a rigor, “com um banco de germoplasma vivo” (Spyer, 1996:19), o que contribui em grande medida para a manutenção da diversidade. Nesse sentido, possuem, para cada planta de seu conhecimento, sementes de diferentes variedades como o milho, a mandioca, o feijão, a batata doce e outras tantas, o que torna indispensável a introdução e o fomento de espécies híbridas. As sementes tradicionais, onde se incluem as plantas medicinais para confecção de utensílios, são, assim, sempre encontradas. Os índios conhecem as pessoas que possuem as sementes desejadas, sabem onde estão e a elas recorrem quando necessitam de sementes ou mudas. Com efeito, a troca de sementes, plantas, mudas, remédios faz parte do cotidiano e é tema freqüente de conversas sobre o assunto.

Com a proximidade do contato e as variadas situações de exigüidade de terras disponíveis face à superpopulação de algumas áreas, os Ñandeva e Kaiowa são obrigados a trabalhar no mercado regional. Se até alguns anos atrás havia demanda para o trabalho dos índios nas fazendas que se estavam formando, hoje em dia esta atividade arrefeceu sobremaneira na medida em que as fazendas foram implantadas e hoje utilizam mecanização no plantio ou, de outro lado, os espaços foram transformado em terras que têm diminuído a oferta de trabalho em decorrência da mecanização, o que ocorre principalmente no MS, onde o problema é mais grave. Ultimamente os Kaiowa e os Ñandeva têm sido contratados por usinas de álcool distantes de suas comunidades, onde os homens permanecem por semanas trabalhando longe de sua família.